Les subventions publiques prétendent stimuler l’activité économique, mais elles déforment les signaux du marché, diluent la valeur et favorisent des acteurs dépendants d’aides artificielles.

Selon la doctrine gouvernementale, distribuer de l’argent – que ce soit par la dépense publique ou par des incitations fiscales et monétaires – stimulerait l’activité économique.

Mais cet argent ne tombe pas du ciel : il provient en réalité des contribuables, que ce soit via l’impôt ou par la perte de pouvoir d’achat liée à la dévaluation monétaire qui ronge l’épargne.

La vraie question devient alors : qu’auraient fait les citoyens de leur argent si on ne leur avait pas prélevé pour financer ces projets ? Et surtout, comment le gouvernement peut-il savoir si les projets subventionnés auront un meilleur rendement que les choix qu’auraient faits les particuliers ? Qui peut répondre à ces interrogations ?

Les économistes dits de l’ »école autrichienne » répondent sans détour : personne. Ils reconnaissent leur ignorance face à ces inconnues. Car chaque individu agit selon ses propres préférences et circonstances. Nous sommes tous différents.

Vouloir modéliser ces comportements à coups de statistiques ou de théories centralisées est non seulement illusoire, mais aussi prétentieux. Et il faut bien reconnaître que l’humilité n’est pas la qualité première des économistes interventionnistes…

Certes, le marché et la concurrence sont imparfaits. Mais les interventions publiques, elles, sont systématiquement distorsives. Elles réduisent l’offre de produits de valeur, au détriment final du consommateur.

Voitures à batteries : chute de qualité, explosion des coûts

Un bon exemple : la débâcle des voitures 100 % électriques, aussi bien pour les constructeurs que pour les clients.

La demande dans ce secteur repose essentiellement sur les subventions publiques.

Elle est aussi alimentée par les quotas qui forcent les entreprises à acheter des flottes électriques… mais à perte.

Ainsi, le loueur Hertz a dû liquider sa flotte de véhicules à batteries à perte, enregistrant 2,9 Mds$ de pertes.

Chez Sixt, les voitures électriques ont grevé le bénéfice à hauteur de 40 M€ en 2023.

Pourquoi ces pertes ? Parce que les clients se détournent de l’électrique, et que la revente sur le marché de l’occasion entraîne de fortes décotes.

Les Tesla d’occasion aux Etats-Unis illustrent bien ce phénomène : selon iSeeCars, leur prix a chuté de 13,6 % en 1 an.

Pour compenser le coût élevé des batteries, les constructeurs cherchent à économiser ailleurs… au détriment de la qualité. Selon Caresoft, les constructeurs chinois remplacent les aimants par du ruban adhésif, l’aluminium par du plastique.

Les coûts d’assurance et de réparation sont également bien supérieurs à ceux des véhicules thermiques. D’après une étude sur 800 000 sinistres, les voitures à batterie coûtent en moyenne 14,3 % plus cher à réparer.

Un pare-brise ? Environ 1 077 € en moyenne, soit +39 % par rapport à une voiture à moteur.

En bref : subventions et quotas favorisent une offre de moindre qualité, sans vraie demande.

Mais certaines entreprises sont devenues dépendantes de cette manne publique et militent activement pour qu’elle perdure.

Les installateurs de bornes de recharge, par exemple, réclament le maintien des quotas contre les véhicules thermiques. Pourtant, selon Le Figaro, sur les 150 000 bornes en France, chacune ne délivre en moyenne qu’une seule recharge par jour, faute de véhicules en circulation.

Mesa Labs : la création de valeur sans subventions

A l’inverse des groupes subventionnés, il existe des entreprises qui créent de la valeur – pour leurs clients, comme pour leurs actionnaires.

Prenez l’exemple de Mesa Laboratories, une entreprise américaine discrète mais performante.

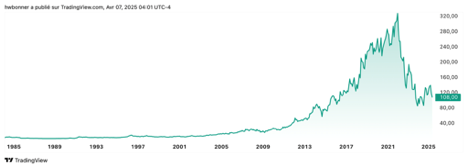

Depuis l’an 2000, malgré un recul depuis les sommets atteints lors de la réouverture post-Covid, le titre a été multiplié par près de 30, comme l’illustre le graphique ci-dessous :

Et pourtant, pendant les vingt premières années de son existence – de 1984 à 2004 – le titre est resté globalement plat, malgré des marges opérationnelles correctes.

C’est au début des années 2000 qu’un tournant stratégique s’opère : renforcement de la présence en ligne, recherche de talents, expansion de la base clients, diversification produit…

Mesa Labs conçoit des systèmes de mesure et de contrôle à usage médical ou scientifique (détection de bactéries, régulation précise de température, contrôle des flux de gaz…). La complexité de ces solutions leur confère une forme de barrière à l’entrée.

En 2004, sous l’impulsion de son nouveau P-DG John Sullivan, le groupe engage une stratégie de croissance active : lancement de nouveaux produits, acquisition ciblée d’entreprises, développement commercial accru.

Résultat : les revenus sont passés de 20 M$ en 2009 à 238 M$ aujourd’hui.

Bien sûr, la trajectoire n’est pas linéaire. Après l’envolée liée à la pandémie et à la demande en tests, la normalisation post-Covid a été douloureuse. En début d’année 2024, Mesa Labs a enregistré une perte comptable de 300 M$ liée à la réévaluation de son goodwill.

Mais aujourd’hui, les bénéfices repartent à la hausse.

Mesa Labs illustre bien ce que les innovateurs peuvent offrir : de la création de valeur sur le long terme, sans dépendance aux aides publiques.

[NDLR : Retrouvez plus d’analyses sans concession – et des recommandations concrètes qui vous aideront à protéger votre épargne et votre niveau de vie : cliquez ici pour en savoir plus.]