Entre intérêts politiques, financiers et énergétiques, l’intermittence des énergies renouvelables révèle ses limites.

Le titre Ørsted, leader mondial de l’éolien offshore, a encore chuté de 30 % en août, portant sa perte à trois-quarts de sa valeur en cinq ans.

Le secteur de l’éolien offshore repose largement sur l’endettement pour financer ses projets. A la fin du dernier trimestre, la dette d’Ørsted atteignait 77 milliards de couronnes danoises, soit près de 10 Mds€. Pour soutenir sa stratégie de développement, le groupe mise sur la cession de participations dans ses parcs d’éoliennes à des investisseurs institutionnels.

Ørsted est confronté à un double choc : d’une part, la hausse rapide des taux d’intérêt depuis la pandémie qui renchérit son financement ; d’autre part, la remise en cause progressive des aides publiques, qui érode la rentabilité attendue des projets.

La sanction boursière a été immédiate : le titre a chuté fin 2024 après l’élection de Donald Trump, puis de nouveau en mai lors de l’annulation de projets au large du Royaume-Uni faute de subventions. En août, le titre a encore dégringolé après l’échec de la cession de participations dans le parc Sunrise Wind, situé au large de l’Etat de New York.

Face à ces difficultés, Ørsted a annoncé une levée de fonds de 8 Mds€ via une émission d’actions. Selon les analystes d’UBS, cette opération représente près de la moitié de la capitalisation boursière du groupe. Ils rappellent en outre qu’Ørsted espérait initialement lever entre 9 Mds€ et 11 Mds€ grâce à la vente de participations – un objectif devenu hors d’atteinte.

UBS souligne :

« L’entreprise avait précédemment annoncé prévoir de toucher entre 9 et 11 milliards d’euros grâce à la cession de participations, et la taille de l’émission de parts (46 % de la valorisation au lundi 11 août) est très élevée. »

Ce cas illustre de manière frappante la dépendance structurelle du secteur renouvelable : sans aides publiques et sans conditions monétaires favorables, la rentabilité des parcs est directement menacée.

Tribune d’Octopus Energy : conflit d’intérêt dans les énergies renouvelables

Sur le site Connaissance des Energies (du groupe Selectra, fournisseur d’énergie), une tribune plaide pour un redoublement des investissements dans les renouvelables.

Son auteur n’est autre que le dirigeant d’Octopus Energy France, un courtier spécialisé dans l’électricité issue de l’éolien et du solaire. Son intérêt est évident : ces filières constituent la source même des revenus de son entreprise.

Il défend donc le maintien des soutiens publics au secteur, en affirmant que seule une hausse des capacités de production permettra de faire baisser les prix et, par ricochet, de relancer la consommation d’électricité en France.

Il écrit :

« En limitant pour l’avenir le développement de l’offre, on maintiendra des prix trop élevés et on ralentira la transition énergétique, réalisant ainsi une prophétie autoréalisatrice délétère. »

Le décrochage de la consommation électrique observé après les confinements s’explique en grande partie par la flambée des prix.

Le graphique ci-dessous montre les chiffres de l’industrie, jusqu’à 2023. On y constate que la consommation d’énergie, exprimée en équivalent de barils de pétrole (courbe bleue), chute nettement après les confinements. Dans le même temps, malgré cette baisse de consommation, les dépenses énergétiques des industriels (courbe rouge, en Mds€) doublent entre 2020 et 2023, passant de 10 à 22 milliards.

Source : INSEE

Le président d’Octopus Energy avance sa solution : développer encore davantage les renouvelables.

En théorie, une hausse de la production électrique devrait se traduire par une baisse des prix. Mais dans la pratique, la France accroît déjà ses capacités de production, sans résultat durable sur les tarifs. L’intermittence de l’éolien et du solaire oblige en effet à multiplier les mises à l’arrêt, ce qui génère des coûts supplémentaires pour la stabilisation du réseau.

Résultat : les consommateurs supportent une facture alourdie. Et malgré l’essor affiché des capacités, la production effective d’électricité issue des renouvelables progresse peu.

Hausse persistante du coût de l’électricité

Les factures d’électricité repartent ainsi à la hausse en 2025, notamment au cours de l’hiver, alors même que la France investit massivement dans les renouvelables depuis des années.

Le graphique ci-dessous, publié par l’opérateur du réseau, montre l’évolution des prix de gros de l’électricité en France depuis 2023, comparée aux niveaux moyens observés entre 2014 et 2019 (bande grise).

Source : RTE

De plus, la consommation de courant baisse par rapport à la moyenne pour la période de 2014 à 2019 (cf. graphique ci-dessous). La hausse des coûts provient donc d’un problème de production, et non pas d’une tension provoquée par une hausse de la demande.

Source : RTE

Eolien : explosion des mises à l’arrêt en 2025

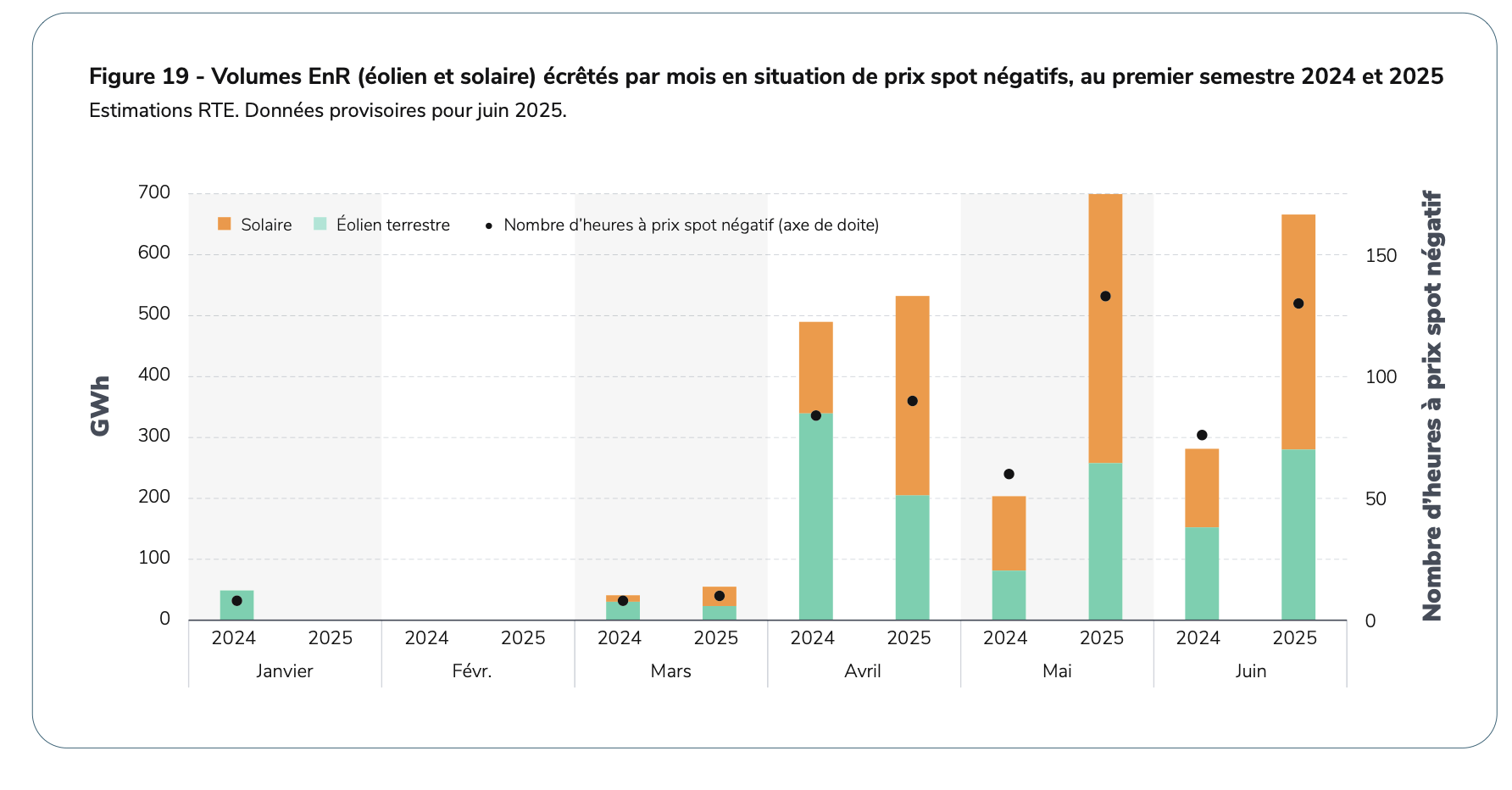

Les données publiées par l’opérateur du réseau RTE montrent une envolée des périodes de mise à l’arrêt des installations renouvelables.

Le graphique ci-dessous illustre la production, par année et par source, sur la période de janvier à juin.

Malgré l’augmentation des capacités installées, la part des renouvelables dans la production stagne. L’éolien (bleu clair) et le solaire (orange) progressent à peine, tandis que le nucléaire (jaune) et l’hydraulique (bleu foncé) continuent de fournir l’essentiel de l’électricité du pays.

Source : RTE

Les écrêtements représentent la quantité d’électricité perdue lors des mises à l’arrêt des parcs renouvelables, lorsqu’il y a excès de production sur le réseau.

Le graphique ci-dessous illustre leur évolution : les pertes liées au solaire (orange) et à l’éolien (turquoise) s’envolent entre janvier et juin 2025, par rapport à la même période en 2024. Autrement dit, le gaspillage de mégawatts dû à l’arrêt forcé des parcs atteint des niveaux record.

Source : RTE

De plus, RTE procède lui-même à des mises à l’arrêt pour assurer la stabilité du réseau, par le biais du « mécanisme d’ajustement ». Dans ce cadre, l’opérateur envoie directement un ordre d’arrêt aux producteurs concernés.

Le graphique ci-dessous montre la quantité d’électricité perdue en raison de ces arrêts imposés par RTE. On y constate que la quasi-totalité des coupures concerne les éoliennes (turquoise).

Source : RTE

Les défenseurs des renouvelables profitent bien souvent, non seulement de l’installation de nouvelles capacités, mais aussi du gaspillage qu’elles engendrent.

A l’image du président d’Octopus Energy, ils réclament davantage de soutiens publics pour le secteur, alors même que le raccordement d’éoliennes et de panneaux solaires entraîne des hausses de coûts pour les consommateurs.

Banque Lazard : en quête de rentes sur les énergies renouvelables

La banque d’affaires Lazard entend elle aussi prendre sa part du gâteau.

En juin, elle a publié un rapport sur les renouvelables aux Etats-Unis, affirmant que l’éolien et le solaire seraient désormais plus compétitifs que le gaz, le charbon et le nucléaire – même sans subventions.

Lazard écrit ainsi :

« Le rapport 2025 sur la comparaison des coûts d’énergies [Levelized Costs of Energy] montre qu’en dépit d’obstacles et de difficultés macroéconomiques, les renouvelables sont la forme de production d’énergie la moins chère pour de nouvelles constructions, sans les subventions. »

Mais cette conclusion repose avant tout sur un argument : les coûts d’installation. Construire un parc solaire prend moins de temps et coûte bien moins cher qu’un réacteur nucléaire.

En revanche, accroître la production via le gaz ou le nucléaire peut se faire en utilisant des centrales déjà existantes, sans avoir besoin d’investir dans de nouvelles infrastructures.

Si l’on ne tient pas compte des coûts de construction, le gaz reste ainsi la source d’énergie la moins chère, avec un coût compris entre 24 et 39 $/MWh. Le nucléaire suit de près, avec un coût marginal situé entre 30 et 38 $/MWh.

A titre de comparaison, le solaire affiche un coût compris entre 38 et 78 $/MWh (hors subventions), tandis que l’éolien terrestre se situe entre 37 et 86 $/MWh.

Ces chiffres ne tiennent pas compte d’un paramètre essentiel : l’intermittence. Or celle-ci constitue un handicap majeur, comme en témoigne l’explosion des arrêts forcés en France.

En réalité, les renouvelables contribuent à la hausse des coûts de l’électricité et au décrochage de la consommation. Mais paradoxalement, leur expansion génère aussi des revenus pour des entreprises comme Octopus, ou pour des banques d’investissement comme Lazard.

Le soutien aux renouvelables provient donc à la fois d’acteurs sincèrement convaincus (écologistes) et d’acteurs motivés par l’appât du gain, qui voient dans ce « gâchis organisé » une source de profits.

[NDLR : Retrouvez plus d’analyses sans concession – et des recommandations concrètes qui vous aideront à protéger votre épargne et votre niveau de vie : cliquez ici pour en savoir plus.]

4 commentaires

Payer plus d’impôts pour, au final, payer plus cher son énergie, quelle gabegie !

Au lieu d’équiper les autos de batteries, équiper les logements : l’intermittence sera lissée par ce stockage .

Un ménage consomme 10 kwh par jour hors chauffage : une batterie de cette capacité peut absorber la fluctuation journalière.

Un très grand BRAVO pour cette chronique sans concession et totalement factuelle. Les soutiens des EnRI ne sont motivés que par l »argent, que ce soit au niveau local, national ou international

Merci !.. Personnellement, avec beaucoup d’autres personnes impactées par le développement des EnRI , je n’en peux plus du discours indécent de ces gens qui se font passer pour les sauveurs de la planète, ou trafique honteusement les chiffres… La brusque réalité des factures d’électricité , la montée de la pauvreté: 15,4% de personnes en dessous du seuil de pauvreté , la précarité énergétique qui a doublé en 10 ans de 6% à 12,1% … finissent par ouvrir les yeux des Français.

Cher Laurent.

Et pour faire fonctionner votre batterie, il vous faudra un onduleur pour gérer les entrées sorties de cette batterie. Un onduleur ce doit être 80Wh à la louche, sur 24 heures cela fait 2000W jour; je ne continu pas le calcul de la dépense sur l’année , vous le ferez.

Donc, vous proposez de dépenser de l’argent, pour acheter des produits (batterie onduleur), qui vous feront dépenser plus d’argent pour votre énergie ?? Bonne idée!!