Si les droits de douane ont bien coïncidé avec l’essor économique américain au XIXᵉ siècle, rien ne prouve qu’ils en aient été la cause – et vouloir aujourd’hui reproduire cette recette est un mythe dangereux.

Comme nous l’avons vu dans notre précédent article, Trump affirme que les droits de douane ont fait la richesse de l’Amérique à l’âge d’or, mais l’analogie ne tient pas, car les conditions économiques d’alors – faible Etat, étalon-or, taux d’épargne élevé – n’ont plus rien à voir avec celles d’aujourd’hui.

L’historien spécialiste du commerce international, Douglas A. Irwin, a constaté que durant le XIXᵉ siècle la productivité du travail dans l’agriculture américaine était comparable à celle du Royaume-Uni, tandis que dans l’industrie manufacturière, elle était environ deux fois plus élevée que celle du Royaume-Uni sur la même période. Les travailleurs américains sont passés en grand nombre de l’agriculture à l’industrie, mais, selon lui, « les droits de douane ne peuvent guère revendiquer le mérite de cette transition, car le niveau de protection à l’importation est resté globalement constant depuis la guerre de Sécession ; son effet était donc déjà intégré dans les chiffres de 1870 ».

Les tarifs douaniers ont-ils pu contribuer au développement des industries nationales durant cette période ?

Le problème central, toutefois, est que les Etats-Unis imposaient de lourds droits de douane sur les biens d’équipement, pourtant essentiels à la croissance et à la productivité. On pourrait avancer que certaines industries naissantes ont été protégées de la concurrence étrangère, ce qui aurait favorisé leur développement interne.

Mais de manière assez ironique, pour chaque cas où une industrie nationale a pu bénéficier d’un avantage compétitif sur ses concurrents étrangers (avantage qui ne découlait d’ailleurs pas forcément des tarifs douaniers), on trouve un contre-exemple où une industrie est restée inefficace. En réalité, certaines ont même été pénalisées par les droits de douane sur les intrants intermédiaires, comme l’acier ou le fer. Irwin conclut :

« En somme, les liens entre les droits de douane et le niveau de la productivité sont souvent difficiles à établir. En face de chaque argument hypothétique selon lequel les tarifs douaniers auraient pu favoriser une productivité plus élevée par tel ou tel mécanisme, correspond un contre-argument tout aussi hypothétique et solide au premier abord… »

L’expérience des Etats-Unis à la fin du XIXᵉ siècle est souvent invoquée comme la preuve que des droits de douane élevés peuvent favoriser la croissance et le développement économiques. Mais à y regarder de plus près, cette affirmation est difficile à étayer.

Le fait qu’une période de tarifs douaniers élevés aient coïncidé avec une forte croissance ne signifie pas qu’il existe un lien de causalité. Pour établir un tel lien de manière convaincante, il faudrait identifier précisément le mécanisme par lequel les droits de douane auraient eu un effet bénéfique. Or l’analyse que nous avons présentée tend à montrer que les droits de douane n’ont pas été un facteur déterminant de la croissance économique américaine à cette époque.

La croissance économique de cette période s’explique davantage par l’accumulation de capital, rendu possible grâce à l’épargne privée. L’accumulation de capital, combinée à la croissance démographique, a permis une productivité accrue et une division du travail plus poussée.

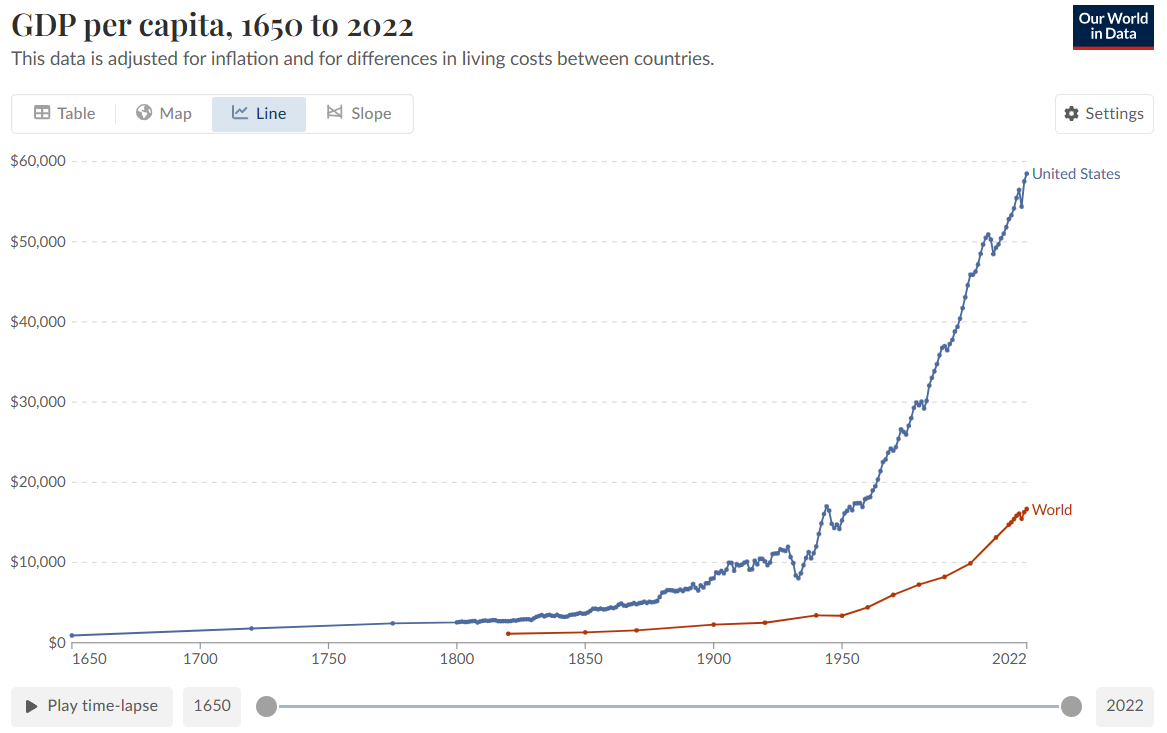

Cela n’était pas le fruit des droits de douane. Ces derniers ont même, dans une certaine mesure, freiné ce processus. Par ailleurs, la croissance économique s’est fortement accélérée après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les droits de douane avaient fortement diminué. Il est donc plus que douteux que les droits de douane constituent une variable déterminante dans la croissance économique.

PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat et corrigé de l’inflation) de 1650 à 2022

Source : GDP per capita, 1650 to 2022

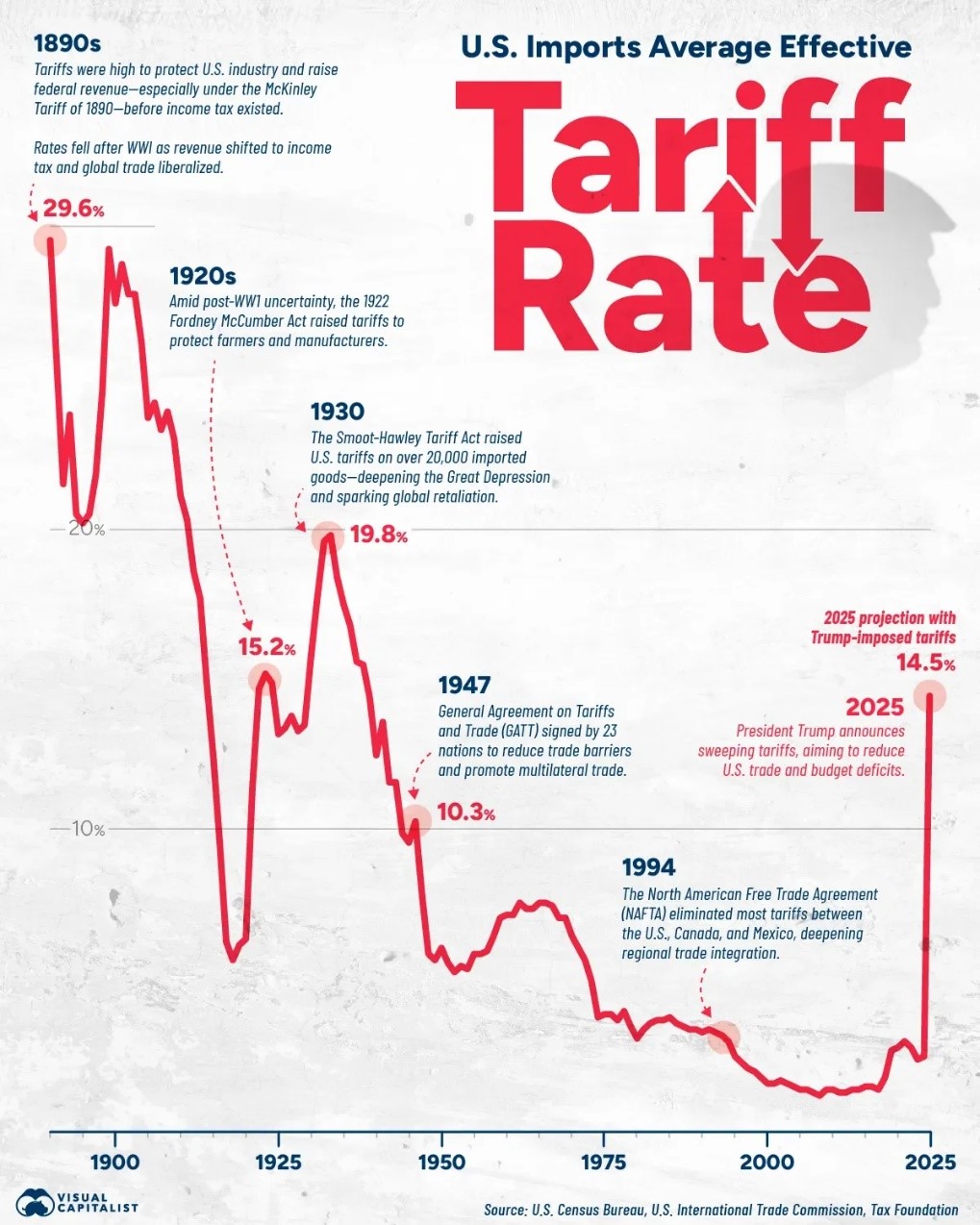

Taux moyen effectif des tarifs douaniers aux Etats-Unis (1890-2025)

Source : U.S. Tariff Rate Soars to Lifetime High – Voronoi

- Fin du XIXᵉ siècle : 29,6 %

Les taxes douanières étaient maintenues à un niveau élevé pour protéger l’industrie américaine et financer le gouvernement fédéral, en particulier suite à la loi McKinley de 1890, à une époque où l’impôt sur le revenu n’existait pas.

Les taux des tarifs douaniers ont chuté après la Première Guerre mondiale, les recettes ayant été transférées vers l’impôt sur le revenu, dans un contexte de libéralisation du commerce international.

- Années 1920 : 15,2 %

Dans un climat d’incertitude après la Première Guerre mondiale, la loi Fordney-McCumber de 1922 a relevé les tarifs douaniers pour protéger les agriculteurs et l’industrie.

- Années 1930 : 19,8 %

La loi Smoot-Hawley a encore davantage relevé les droits de douane américains sur plus de 20 000 produits importés, ce qui a aggravé la Grande Dépression et déclenché des représailles commerciales du monde entier.

- 1947 : 10,3 %

Le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) a été signé par 23 pays pour réduire les barrières douanières et promouvoir le commerce multilatéral.

- 1994

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a supprimé la plupart des droits de douane entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, approfondissant ainsi l’intégration régionale.

- 2025 (estimation) : 14,5 %

Le président Trump annonce des droits de douane généralisés, dans le but de réduire les déficits commerciaux et budgétaires des Etats-Unis.

Il serait trop long de développer pleinement certains points importants – mais ils méritent tout de même d’être mentionnés ici.

Tout d’abord, les droits de douane étaient si lourds au cours de cette période pour de nombreux Américains que beaucoup en vinrent à réclamer un impôt sur le revenu, croyant à tort qu’il remplacerait les droits de douane. Frank Chodorov évoque cette page de l’Histoire dans son ouvrage The Income Tax : Root of All Evil [L’impôt sur le revenu, à la racine de tous les maux, NDT].

Deuxièmement, concernant l’affirmation selon laquelle les droits de douane auraient rendu l’Amérique si riche que le gouvernement ne savait plus quoi faire de son argent, quelques précisions s’imposent.

Le fait que l’Etat encaisse des recettes fiscales au travers des droits de douane et en dépense une partie ne signifie pas que les Américains, eux, s’enrichissent. Cela dit, il y a une part de vérité dans l’argument de Trump : il y eut effectivement, à certaines périodes, des excédents budgétaires fédéraux, c’est-à-dire que le gouvernement percevait plus d’argent qu’il n’en dépensait. Les républicains partisans d’un Etat fort voulaient augmenter les dépenses publiques, tandis que les démocrates, eux, souhaitaient réduire les droits de douane.

Mais pour beaucoup d’Américains, y compris Grover Cleveland, ce n’était en rien une victoire. Pour Cleveland, la réponse était évidente : si l’Etat encaisse plus qu’il ne dépense, alors il faut baisser les impôts ! Comme il l’a déclaré en 1887 :

« Si l’on considère que le principe fondamental à la base de nos institutions consiste à garantir à chaque citoyen la jouissance pleine et entière des fruits de son travail et de ses initiatives, sous réserve uniquement d’une contribution raisonnable destinée à assurer de façon économique le fonctionnement du gouvernement qui le protège, alors il devient évident que tout prélèvement fiscal au-delà de cette juste part relève d’une extorsion injustifiable et constitue une trahison coupable des valeurs américaines d’équité et de justice. Une telle injustice, infligée à ceux qui supportent le poids de la fiscalité nationale, engendre nécessairement, comme toute injustice, une série de conséquences néfastes…

… Et lorsque, par une dénaturation de sa mission première, le gouvernement laisse dormir oisivement des fonds inutilement soustraits aux circuits de l’économie, il paraît justifié de soutenir qu’un moyen légitime devrait être mis en place pour que l’Etat restitue, en cas d’urgence et sans gaspillage ni excès, cet argent à son propriétaire naturel : le peuple américain. »

Hélas, Donald Trump n’a rien d’un Grover Cleveland.

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.