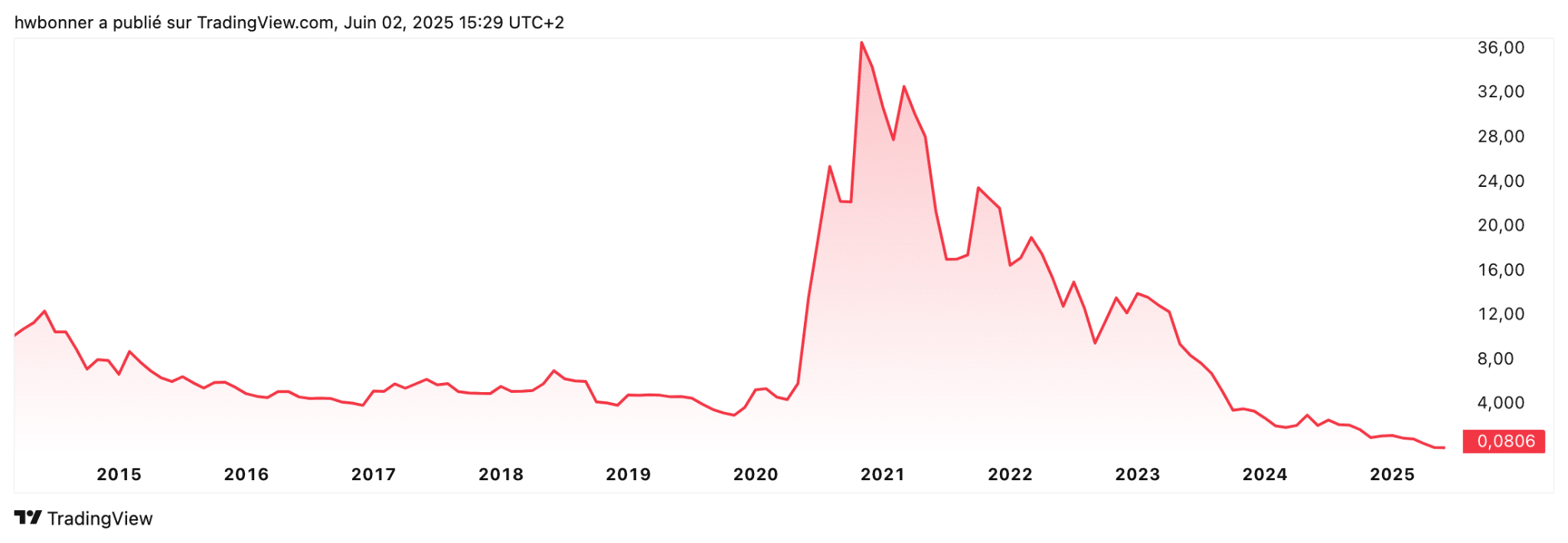

Valorisée un milliard d’euros en 2021, la société McPhy est en faillite. Le cas n’est pas isolé : de nombreuses start-ups de la transition énergétique – de l’hydrogène aux renouvelables – survivent grâce aux subventions publiques et aux quotas.

L’éclatement de la bulle de l’hydrogène a précipité la faillite de McPhy, autrefois valorisé un milliard d’euros. La société ne vaut désormais plus que quelques millions.

En effet, depuis avril, McPhy est placé en procédure de sauvegarde face à ses créanciers – première étape avant la faillite. Cette trajectoire rappelle d’autres naufrages de start-ups vertes comme Ynsect ou Northvolt, elles aussi fragilisées par leur dépendance chronique aux subventions.

En 2021, McPhy valait encore un milliard d’euros en Bourse. Aujourd’hui, sa capitalisation n’atteint plus que quelques millions. Ses principaux actionnaires institutionnels – EDF et Bpifrance (Banque publique d’investissement) – détiennent ensemble environ 20 % du capital. En juillet dernier, ils lui avaient consenti un prêt de 30 millions d’euros, sans parvenir à redresser la situation.

Subventions massives, bulle assurée

Dès le départ, l’essor du secteur hydrogène s’est appuyé sur les incitations publiques.

Le plan national dévoilé par Bpifrance en 2020 prévoyait 7 milliards d’euros de financements pour soutenir la filière. Cette pluie de subventions a contribué à nourrir la bulle, qui est aujourd’hui en train d’éclater. Par conséquent, l’Etat et ses bras financiers enregistrent des pertes, tandis que les investisseurs privés essuient eux aussi de lourdes déconvenues.

Pourtant, les subventions se poursuivent. En avril dernier, Bpifrance annonçait encore un investissement de 149 millions d’euros dans la société Lhyfe, qui projette la construction d’une usine à hydrogène près du Havre.

La comparaison avec TotalEnergies est éclairante. Le groupe dégage des bénéfices grâce à des activités directement utiles aux consommateurs – comme les importations de gaz naturel liquéfié (GNL), notamment en provenance des Etats-Unis.

A l’inverse, les énergies renouvelables restent structurellement déficitaires, faute de demande suffisante et en raison de coûts élevés. Pour compenser cette absence de rentabilité, l’Etat multiplie les soutiens financiers. TotalEnergies en bénéficie aussi : le groupe a, par exemple, reçu 78 millions d’euros pour un projet d’éolien flottant en Méditerranée.

Ces subventions révèlent, en creux, la faible valeur économique intrinsèque de certaines de ces activités, incapables de survivre sans soutien public.

L’ambiguïté patronale face aux déficits

Lors de la récente Rencontre économique d’Aix-en-Provence, de nombreux patrons ont affiché une position ambiguë sur le rôle de ces aides. Pourtant, elles représentent une part substantielle des déficits publics.

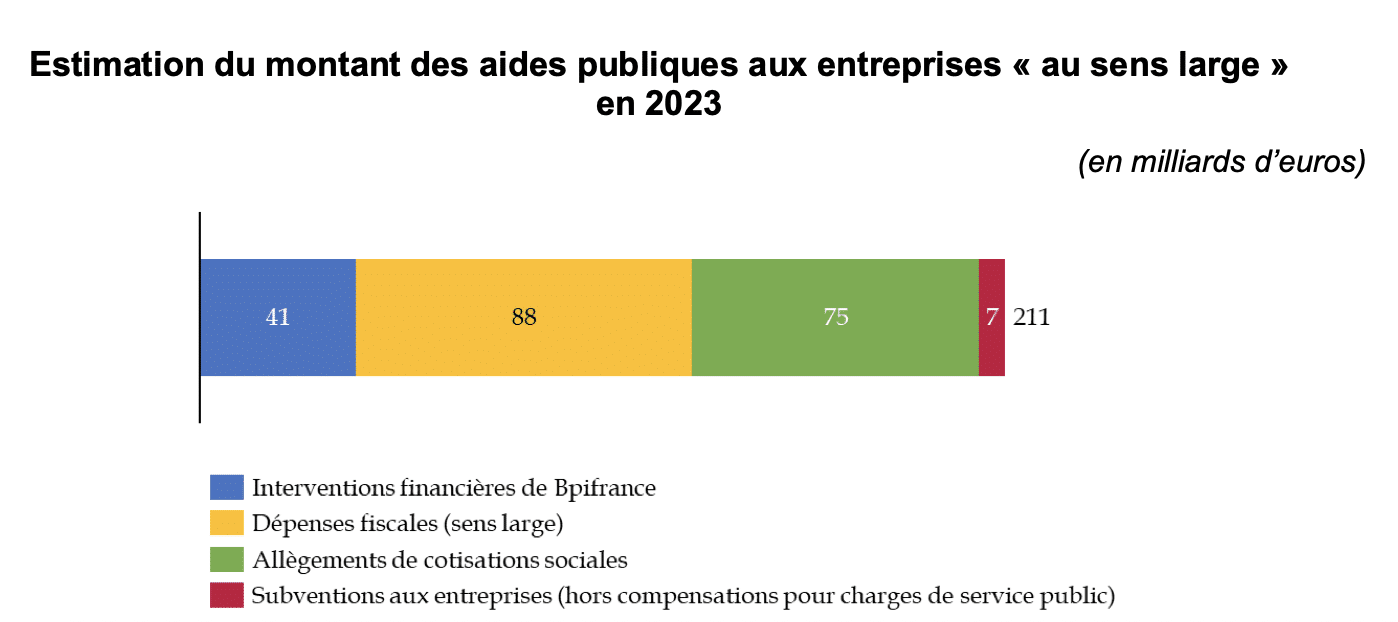

Un rapport sénatorial chiffrait à 211 milliards d’euros le coût global des aides aux entreprises en 2023. Un rapport plus récent l’estime à 112 milliards, en retenant des hypothèses plus prudentes sur les exonérations fiscales et sociales.

Ces aides prennent plusieurs formes : subventions directes, allègements de charges, baisses d’impôts ou encore financements via Bpifrance.

Dans le graphique du Sénat, les canaux de financement apparaissent distinctement : Bpifrance en bleu, baisses d’impôts en jaune, exonérations de charges en vert et subventions en rouge.

Certaines entreprises cumulent plusieurs types d’aides publiques. Dans les semi-conducteurs, par exemple, STMicroelectronics a perçu 487 millions d’euros en 2023 : 334 millions en subventions, 119 millions en baisses d’impôts et 34 millions en allègements de charges.

Face à l’explosion des déficits, les organisations patronales demandent régulièrement une protection contre les hausses d’impôts. En revanche, elles critiquent rarement le système de subventions dont bénéficient leurs membres.

En mai, sur BFM Business, Patrick Martin, président du Medef, a rappelé la position de son organisation :

« La piste la plus évidente, et la plus nécessaire pour générer des économies, c’est de mieux gérer les dépenses publiques […]. L’enjeu principal, ce n’est pas d’augmenter les impôts, y compris sur les retraités, c’est de baisser les dépenses. »

Mais ces mêmes entreprises contribuent largement à l’augmentation des dépenses. Les industriels des batteries ou de l’hydrogène réclament des subventions. Les installateurs de panneaux solaires et d’éoliennes exigent des garanties de rachat. Le secteur du bâtiment demande des marchés publics pour le logement et les infrastructures.

Lors de la dernière Rencontre d’Aix-en-Provence, plusieurs intervenants ont même défendu la nécessité d’une forte dépense publique au nom de la planification économique. Comme le résume Boursorama :

« Il faut se réarmer et sortir d’une naïveté […]. Il faut accepter de planifier et de hiérarchiser. C’est cette planification qui alignera les nécessaires évolutions dans l’énergie, la production et la consommation. »

Hydrogène : une bulle née de la planification

L’éclatement actuel de la bulle de l’hydrogène illustre les limites de cette planification.

Le secteur souffre d’un manque structurel de rentabilité. Produire de l’hydrogène « vert » par électrolyse coûte 2 à 10 fois plus cher que son équivalent issu du gaz naturel.

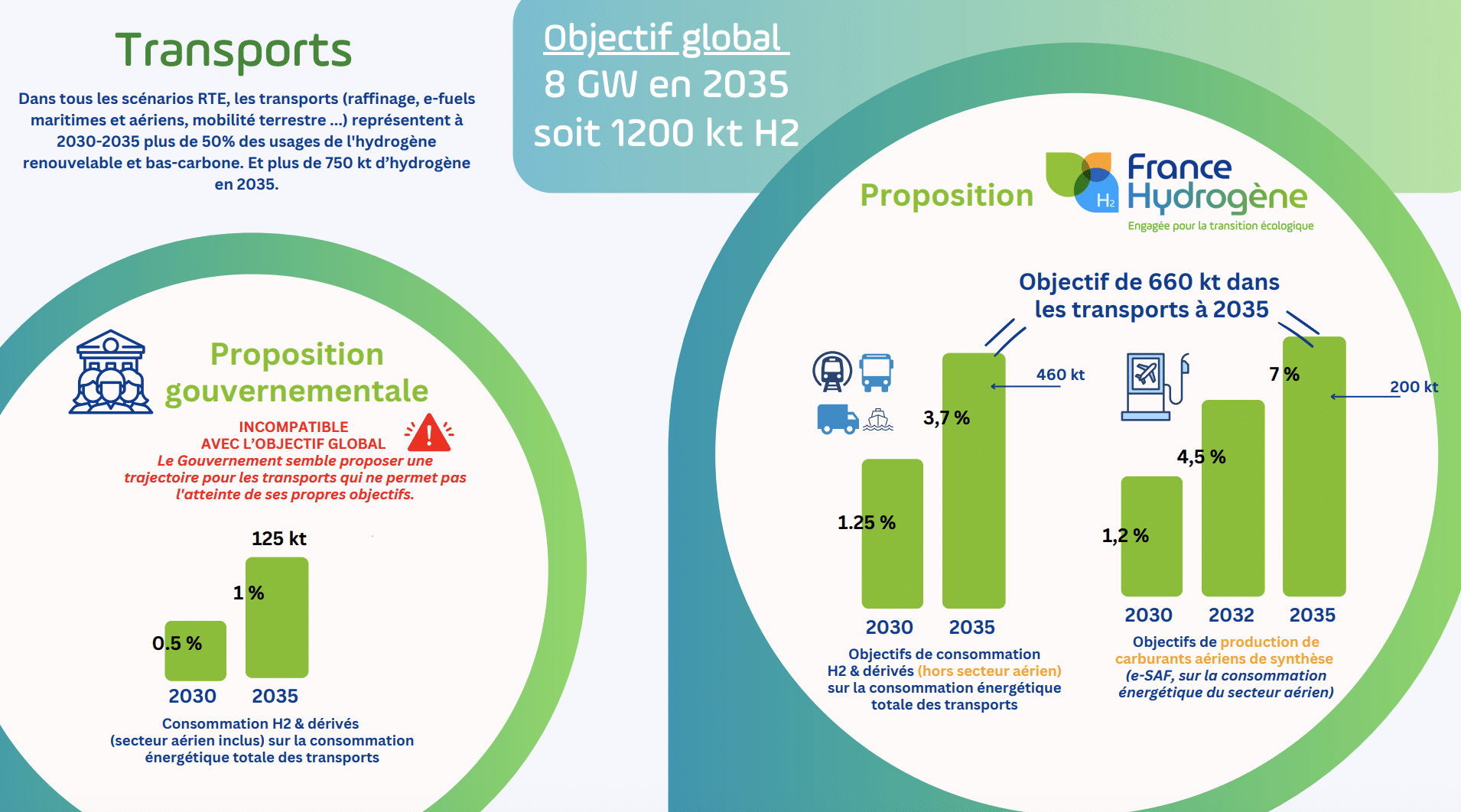

Pour exister, l’industrie dépend donc de subventions massives et de quotas d’utilisation fixés par l’Etat. Or les dernières annonces gouvernementales indiquent une tendance inverse : une baisse des soutiens et un plafonnement des objectifs de consommation.

Ainsi, l’Etat prévoit de soutenir une consommation de 125 kilotonnes d’hydrogène en 2035. Trop peu, selon l’association de lobbying France Hydrogène, qui réclame un objectif presque dix fois supérieur : 1 200 kilotonnes, dont la moitié destinée aux transports. Mais un tel objectif supposerait mécaniquement une explosion des aides publiques et des quotas, et donc un renforcement de la bulle au lieu de son assainissement.

La bulle de l’hydrogène repose presque exclusivement sur des subventions et des quotas. Son éclatement illustre le résultat prévisible de cette injection massive d’argent public : des pertes considérables – à la fois pour le gouvernement et les investisseurs privés.

Lutte contre le carbone : un système de profits malgré les échecs

La lutte contre les émissions de carbone a ouvert un nouveau champ de revenus, même pour des projets qui échouent. Des start-ups parviennent à lever des dizaines de millions d’euros en subventions, tout en mettant fin à leurs activités quelques années plus tard.

Exemple emblématique : la société Hype, qui avait lancé un ambitieux projet de taxis à hydrogène. Un communiqué de mars 2023 détaillait :

« Au total, le montant des subventions s’élève à 55 M€ pour financer 26 stations Hype, pouvant alimenter les voitures, utilitaires et camions. […] La flotte compte déjà 290 véhicules, avec 388 Toyota Mirai commandées. »

Un an plus tard, le projet est abandonné, victime de l’explosion des coûts.

Selon Automobile Propre, le prix de l’hydrogène pour les taxis franciliens est passé :

- de 12 €/kg en 2015 à 9 €/kg en 2021 ;

- puis à 16–18 €/kg en 2025.

Résultat : un coût jusqu’à cinq fois supérieur à une recharge électrique équivalente, malgré les plans hydrogène, les subventions publiques et le déploiement de nouvelles stations.

Hype accuse les distributeurs Air Liquide et TotalEnergies d’avoir verrouillé le marché. En réalité, explique un rapport de McKinsey de 2023, la flambée des prix provient surtout d’une hausse des coûts de production, notamment liée à l’électricité (+30 %).

Quand l’échec se transforme en rente

L’histoire ne s’arrête pas là…

Malgré l’échec du projet hydrogène, Hype continue de profiter des aides publiques. Après l’abandon des taxis à hydrogène, l’entreprise a réorienté les fonds de la BPI vers le développement… d’une flotte de taxis électriques à batteries.

Ainsi, l’échec ne supprime pas les profits : les subventions assurent aux start-ups une rente, indépendamment de la viabilité de leurs projets.

Ce mécanisme illustre un paradoxe plus large : lors des Rencontres d’Aix-en-Provence, de nombreux dirigeants d’entreprise s’opposent aux hausses d’impôts. Mais dans le même temps, beaucoup défendent la planification et les financements publics massifs, justifiés au nom de la transition énergétique ou du réarmement industriel.

[NDLR : Retrouvez plus d’analyses sans concession – et des recommandations concrètes qui vous aideront à protéger votre épargne et votre niveau de vie : cliquez ici pour en savoir plus.]

1 commentaire

L’hydrogène est la solution la plus inefficace pour utiliser de l’énergie: densité énergétique très faible nécessitant soit de grands réservoirs, soit des pressions très élevées et dangereuses, pertes d’énergie dans son extraction à partir de l’eau ou du gaz, plus petit atomes après l’hélium lui permettant de s’échapper par la moindre microfissure du gazoduc ou du réservoir et une fois de dans l’atmosphère il devient explosif à la concentration de 4% de mole, réagit avec les hydroxyles qui peuvent « nettoyer » le méthane et augmente la vapeur d’eau principal gaz à effet de serre de l’atmosphère! Bref énergie coûteuse à produire, délicate à manipuler et présentant probablement un plus grand effet de serre que le CO2 non pas par son utilisation mais par ses fuites!

Il faut être de grands malades pour croire que c’est une solution

Quand aux aides aux entreprises ce sont les saines qui subventionnent les parasites; donc supprimer toutes les aides et réduire les charges pour toutes les entreprises d’un montant équivalent. Les parasites disparaîtront naturellement